Майя Плисецкая: «Элегантность давалась кровью»

• Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба. Читать далее «Майя Плисецкая. Время вспомнить.»

ГИМН РОБЕРУ КАМПЕНУ

И в кошмарном сне не мог он представить, что

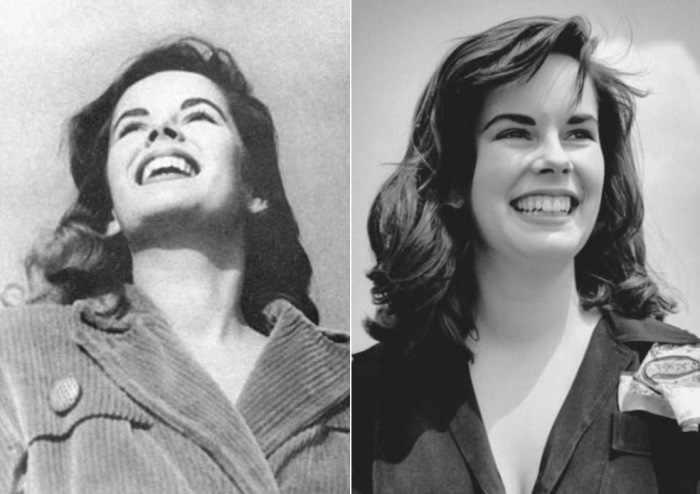

Прекрасная, Уна О’Нил, леди Чаплин.

Она не дрогнула, когда отец перестал с ней общаться. Она была спокойна, когда США запретили её знаменитому мужу возвращаться домой. Стойкая и прекрасная, Уна О’Нил, леди Чаплин, была на тридцать шесть лет моложе мужа. И абсолютно счастлива с ним. Читать далее «Прекрасная, Уна О’Нил, леди Чаплин.»

Про миграцию ученых.

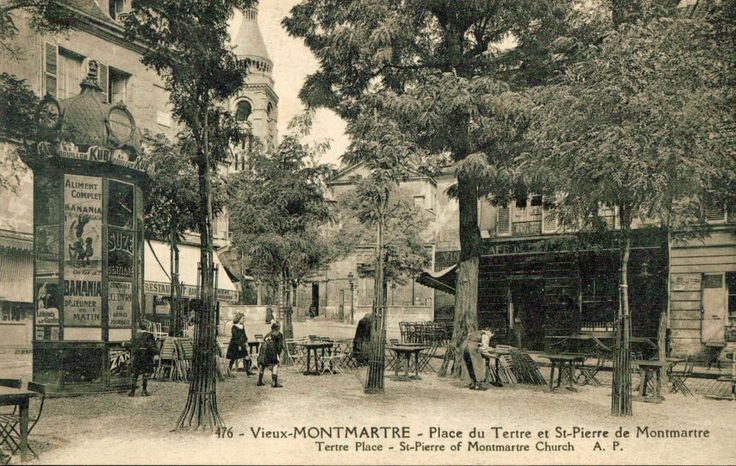

Однажды в «Казбеке».

На Монмартре был знаменитый «Казбек» — небольшой уютный погребок, владелец которого, Трахтенберг, скупив в своё время массу серебра у эмигрантов, расставил его на полках вдоль стен, укрытых коврами. Все эти кубки, стаканы и чаши с русскими орлами выдавались иностранцам за царское серебро, спасённое эмигрантами, хотя половина этого серебра делалась тут же, на Пигале. Иностранцам очень нравилось пить шампанское из «царских кубков». Иногда в виде большого одолжения хозяин продавал гостю такой «царский» стакан или чашу за баснословную сумму. Читать далее «Однажды в «Казбеке».»

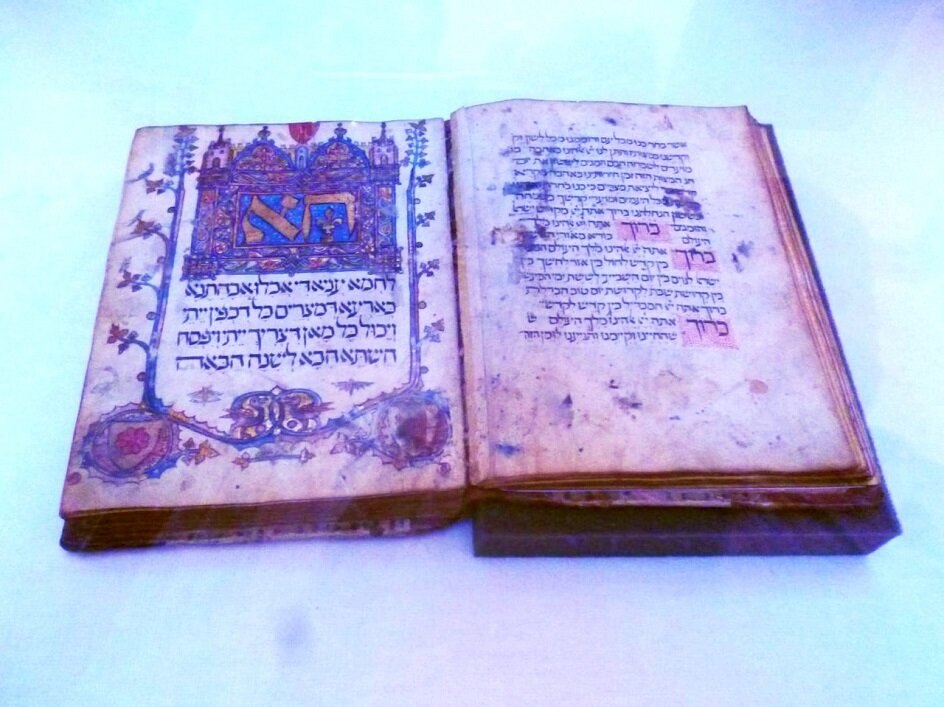

История Сараевской Агады — и людей, которые спасли ее, и друг друга.

Читать далее «История Сараевской Агады — и людей, которые спасли ее, и друг друга.»

Принцесса из восточой сказки.

История Менахема Пресслера

Когда меня спрашивают, как справятся нынешние дети, израильские и еврейские по всему миру, с той волной ненависти, которая их окружает, я всегда вспоминаю Пресслера, Макса Менахема Пресслера, блестящего пианиста, основателя трио Beaux Arts, которое многие считают лучшим трио ХХ века. Читать далее «История Менахема Пресслера»

Легко сказать — переводи.

Ещё раньше, когда Галь спрашивали, откуда такая отточенность текста, она серьёзно отвечала, что физически не может писать по-русски плохо. Читать далее «Легко сказать — переводи.»

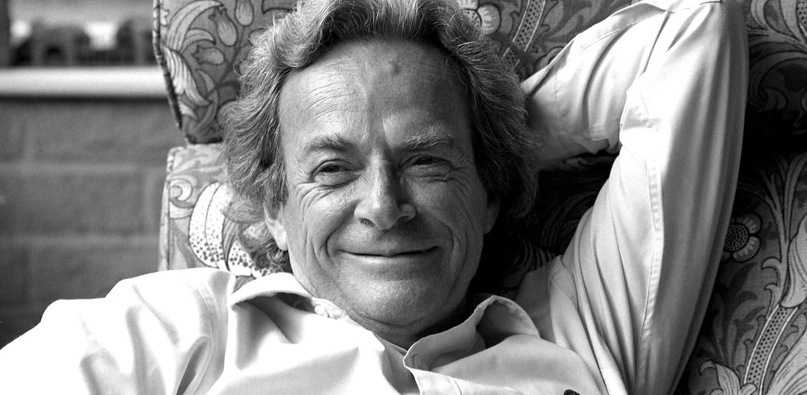

Ричард Фейнман

Ричард Фейнман учил себя высшей математике по книгам без помощи учителя. Вот как он овладел исчислением к 15 годам: Читать далее «Ричард Фейнман»